2024年04月01日

日向岬とトワイライトアジング

【2024年4月初旬 宮崎県東部〜近場某所の海岸】

大分県南からほど近い宮崎県の日向岬「馬ヶ背」・・・

九州単身赴任時代に、仕事ではなく観光で行きたいと願いつつ、結局行けませんでした。

親が歩けるうちに、帰省のタイミングで連れて行きたいと考えていました。

日向岬は、管理人の大好きな焼酎「山ねこ」で有名な尾鈴山(1405m)から、

北東へ延長した海岸の先端にあります。

東の高知県南岸から続く四万十帯と呼ばれる地質帯と、その南側にある宮崎層群が接していて、

約1500万年前に火山活動に伴い発生した、流紋岩質の大火砕流が数100万年続いたとされています。

断層崖に沿って海面まで達する垂直断崖が陸側に切れ込むように形成されていて、観光名所になっていました。

Google MAPに記載された名所「馬ヶ背スケルッチャ」とはナニモノか・・・

なるほど、断崖の上に立ったときのハラハラ感を損なわないためにガラス張りで作られた展望所だったことが分かりました。

管理人のような高所恐怖症の人間でも、崖上に立つことができる施設でした。

・・・とはいえ、足がすくみますね。 (((゜д゜)))

馬ヶ背とは言い得て妙で、緩やかに盛り上がった痩せ尾根が突先まで続いていました。

流紋岩がゆっくりと冷えた際にできる柱状節理が、恐怖感を忘れるほどの見事な海岸の装飾となっています。

馬ヶ背を縦走するように整備された遊歩道は、観光者への配慮が絶妙で、安心して歩くことができます。

老母が喜んでくれて良かったです。

こうしてみると、北海道の某所を彷彿されるような絶景ですね。

さて、日向岬から帰るなり、買い物ついでに家から割と近い護岸へ行ってみました。

サビキ釣りの常連さんらしい数名が陣取って、15〜18cmぐらいのアジを釣っておられました。

その中の1番上手で、優しそうなオヤジさんに声をかけて、少し離れた位置で釣らせていただきました。

廃版となって久しい1.2gの鯵HEADmini-Dタイプに細長〜いワーム(不明)を付けてフルキャストし、

あまり深く沈めないうちに数回ジャークして、ラインを張ったままフォール・・・

一発目からクククッとバイトしてきましたが、フッキングせず(泣)。

( ̄п ̄|||)

サビキの釣果を見ながら、辛抱強くアクションしていると、まず1尾目がヒットしました。

群れが大きくないからなのか・・・

護岸の端から端まで回遊するのに時間がかかるみたいで、なかなか連発モードになりません(笑)。

5尾ほど釣れた時点で、サビキ釣りのオヤジさんが声をかけてきました。

「あんた上手やなぁ」

管理人・・・運が良かったです。

「エギングで釣りよんか?」

(アジングなんですけど) 管理人・・・は、はい(汗)。

岩場の方で、バシャバシャとライズが始まったので、すかさず移動して水面を曳いてみると、

フッキングして、かなりドラグが出ました(笑)

この日1番の20upです。 (≧∇≦)b

陽が落ちたら、まだまだ釣れそうな状況でしたが、

夕食の時間に遅れてしまいそうだったので、ロッドオフとしました。

≪タックル≫

ロッド:TICT SRAM JSR-76SS

リール:シマノ15ストラディック 2500HGS

ライン&リグ:フロロカーボン2lb+尺HEADmini-Dタイプ1.5g、

鯵HEAD-Dタイプ1.2g+不明なワーム(オーナー針製)、メバシラッシュほか

もっと釣ったと思ったアジでしたが、思いのほか少なかったです。

( ̄п ̄|||)

小一時間だからこんなものかもしれませんが、3尾もボッチャンしていなければ2桁いったのにと、

そのことが悔やまれます。 _| ̄|○

それでも、翌日昼食のアジのお造りは絶品でしたね。

大分県南からほど近い宮崎県の日向岬「馬ヶ背」・・・

九州単身赴任時代に、仕事ではなく観光で行きたいと願いつつ、結局行けませんでした。

親が歩けるうちに、帰省のタイミングで連れて行きたいと考えていました。

日向岬は、管理人の大好きな焼酎「山ねこ」で有名な尾鈴山(1405m)から、

北東へ延長した海岸の先端にあります。

東の高知県南岸から続く四万十帯と呼ばれる地質帯と、その南側にある宮崎層群が接していて、

約1500万年前に火山活動に伴い発生した、流紋岩質の大火砕流が数100万年続いたとされています。

断層崖に沿って海面まで達する垂直断崖が陸側に切れ込むように形成されていて、観光名所になっていました。

Google MAPに記載された名所「馬ヶ背スケルッチャ」とはナニモノか・・・

なるほど、断崖の上に立ったときのハラハラ感を損なわないためにガラス張りで作られた展望所だったことが分かりました。

管理人のような高所恐怖症の人間でも、崖上に立つことができる施設でした。

・・・とはいえ、足がすくみますね。 (((゜д゜)))

馬ヶ背とは言い得て妙で、緩やかに盛り上がった痩せ尾根が突先まで続いていました。

流紋岩がゆっくりと冷えた際にできる柱状節理が、恐怖感を忘れるほどの見事な海岸の装飾となっています。

馬ヶ背を縦走するように整備された遊歩道は、観光者への配慮が絶妙で、安心して歩くことができます。

老母が喜んでくれて良かったです。

こうしてみると、北海道の某所を彷彿されるような絶景ですね。

さて、日向岬から帰るなり、買い物ついでに家から割と近い護岸へ行ってみました。

サビキ釣りの常連さんらしい数名が陣取って、15〜18cmぐらいのアジを釣っておられました。

その中の1番上手で、優しそうなオヤジさんに声をかけて、少し離れた位置で釣らせていただきました。

廃版となって久しい1.2gの鯵HEADmini-Dタイプに細長〜いワーム(不明)を付けてフルキャストし、

あまり深く沈めないうちに数回ジャークして、ラインを張ったままフォール・・・

一発目からクククッとバイトしてきましたが、フッキングせず(泣)。

( ̄п ̄|||)

サビキの釣果を見ながら、辛抱強くアクションしていると、まず1尾目がヒットしました。

群れが大きくないからなのか・・・

護岸の端から端まで回遊するのに時間がかかるみたいで、なかなか連発モードになりません(笑)。

5尾ほど釣れた時点で、サビキ釣りのオヤジさんが声をかけてきました。

「あんた上手やなぁ」

管理人・・・運が良かったです。

「エギングで釣りよんか?」

(アジングなんですけど) 管理人・・・は、はい(汗)。

岩場の方で、バシャバシャとライズが始まったので、すかさず移動して水面を曳いてみると、

フッキングして、かなりドラグが出ました(笑)

この日1番の20upです。 (≧∇≦)b

陽が落ちたら、まだまだ釣れそうな状況でしたが、

夕食の時間に遅れてしまいそうだったので、ロッドオフとしました。

≪タックル≫

ロッド:TICT SRAM JSR-76SS

リール:シマノ15ストラディック 2500HGS

ライン&リグ:フロロカーボン2lb+尺HEADmini-Dタイプ1.5g、

鯵HEAD-Dタイプ1.2g+不明なワーム(オーナー針製)、メバシラッシュほか

もっと釣ったと思ったアジでしたが、思いのほか少なかったです。

( ̄п ̄|||)

小一時間だからこんなものかもしれませんが、3尾もボッチャンしていなければ2桁いったのにと、

そのことが悔やまれます。 _| ̄|○

それでも、翌日昼食のアジのお造りは絶品でしたね。

2022年09月11日

霹靂と瀬戸内ターポン

【2022年9月中旬 離島某所 ハナレ磯】

ベテランアングラーが中心の我がクラブでは、体に負担の大きい8月は休会になりますので、

2ヶ月ぶりの離島再開ということになります。

ルアーマンならご承知のとおり、この時季にメバルを狙うのは酔狂と言われます(汗)。

それでも、この会の趣旨はウキソ(標準和名シロメバル;岡山では黒メバル)を主に狙うことなので、

メバルを狙うこと自体に意味があるのだと、最近は感じるようになりました(笑)。

先輩アングラー諸氏は、異常潮位の可能性を懸念してか、

ビリくじをひいた管理人のために超一級のハナレ磯を空けてくれました。

ш( ̄▽ ̄)ш

この時、鳥さんたちを追い出したのが良くなかったのかもしれない・・・

ということ等、気付くハズもありません(謎)。

デイでチャリコと戯れている時間帯はそうでもなかったのですが・・・

黄昏の明かりが消える頃になって、本島に渡磯しなかったことを後悔しました。

先ほどまでの晴天が嘘のように、おどろおどろしい雲が南の空から涌いてきました。

( ̄п ̄|||)

この間、20upのカサゴを2匹釣りましたが、

気が気ではないので写真も撮っていませんでした。

南の方向に天空から真っ直ぐに海へと向かう雷光が見えました。 ((( ;゚Д゚)))

(まるで浜田省吾の「防波堤の上」を連想させるような場面でした;実際の映像ではないです)

管理人と雷光の間にある大きな島に渡礁したメンバーから、

「おいおい」とドヨメキに似た声が聞こえました(汗)。

雷鳴が届くまで約20秒・・・すぐに危険が及ぶ状況ではありませんが、

100㎡ほどしかないこの場所まで到達すればどうなるのでしょう??

身を隠す岩影が無い訳ではないですが、その場所は潮位が上がると水没するかもしれません。

( ̄п ̄|||)

雷が大嫌いな管理人は、居ても立っても居られなくなり、変な汗をかいて釣りどころではなくなりました。

意味があるのかどうか分かりませんが、すべてのロッドを横倒しにして数m離れた位置に身を伏せました。

雲の間からわずかに覗く満月の優美さも、心許ない希望でしかありませんでした。

どのくらい時間が経ったのか覚えていませんが・・・

気象アプリに映ったオレンジ色の塊が少しずつ逸れていくのが分かりました。 (゚п゚;)

約1時間後、幸いにも雷雲は東へそれた後に消滅しました。

気がつくと納竿まで2時間あまり・・・

釣りを再開したものの、ウキソのウの字もありません。

釣れるのはリリースサイズのカサゴばかりです。

南へ向かう激流にフロートリグを乗せると突然、動きが止まったように見えました・・・!?

合わせを入れると、水面付近で水爆が起きました。

起死回生のオオモノ来たか・・・!?

最初はハネ(フッコ)かと思いましたが、それにしてはエラ洗いもなければ、

曳きが弱々しいです。 (._.)!?

釣れたのはアロワナのような姿をした人生初のヒラでした。 ┐(´~`;)┌

(ジャスト50cm)

初めて見る魚なのに直感的にヒラの名前が浮かんだのが不思議です。

有明海沿岸でよく釣れるので、別名を有明ターポンともいいます(本物のターポンとは別種です)。

望んだターゲットではなかったですが、魚屋でみかけたこともあるので、持ち帰ることにしました。

少し時間を置いて釣れたのは、またヒラでした。

今日の海の様子が分かったので、これはリリースしました。

ところが潮位の上昇とともにヤル気もリリースしてしまったので、早めにロッドオフとしました。

迎えにきたクラブのメンバーがこのポイントの水没具合を見て、無理せず船に連絡した方が良いよと言いました。

安全第一・・・その通りだと思います。

大事なことを忘れていました。 m(_ _)m

<<タックル1 フロートリグ用>>

ロッド:ブリーデン GRF-TR93 "PE Special" Houri-Island

リール:シマノ 11ツインパワーC3000SDH

ライン&リグ:PE0.6号+フロロ1.75号+メタルジグ7g

先端フロートリグ1号+2本針仕様+チビキャロスワンプ

<<タックル2 ライトゲーム用>>

ロッド:メジャークラフト AIROCK AR-T862M

リール:シマノ 13コンプレックス2500HGS F6

ライン&リグ:フロロ3LB+ジグヘッドリグ1.5〜2.5g+アジアダー

<<タックル3 ミドルゲーム用>>

ロッド:Graphiteleader ヌーボティーロ GONTS-792ML

リール:シマノ 11バイオマスターC3000SDH

ライン&リグ:PE0.7号+フロロ2.5号+メタルジグ5.0~7.0g

持ち帰ったヒラは意外に身が綺麗で、鱗落としも、骨切りも対して手間ではなかったです。

(YouTubeで事前に確認しました)

先輩諸氏には煮付を勧められたが、塩焼きにしてみました。

食べやすい身でしたが、淡白な太刀魚みたいな味でした。

岡山ではよく食べられているようですが、他所の地域ではネコマタギとも言われているらしいです。

個人的には、もう釣れてくれなくてもいいかなと感じたのが正直なところです。

m(_ _)m

ベテランアングラーが中心の我がクラブでは、体に負担の大きい8月は休会になりますので、

2ヶ月ぶりの離島再開ということになります。

ルアーマンならご承知のとおり、この時季にメバルを狙うのは酔狂と言われます(汗)。

それでも、この会の趣旨はウキソ(標準和名シロメバル;岡山では黒メバル)を主に狙うことなので、

メバルを狙うこと自体に意味があるのだと、最近は感じるようになりました(笑)。

先輩アングラー諸氏は、異常潮位の可能性を懸念してか、

ビリくじをひいた管理人のために超一級のハナレ磯を空けてくれました。

ш( ̄▽ ̄)ш

この時、鳥さんたちを追い出したのが良くなかったのかもしれない・・・

ということ等、気付くハズもありません(謎)。

デイでチャリコと戯れている時間帯はそうでもなかったのですが・・・

黄昏の明かりが消える頃になって、本島に渡磯しなかったことを後悔しました。

先ほどまでの晴天が嘘のように、おどろおどろしい雲が南の空から涌いてきました。

( ̄п ̄|||)

この間、20upのカサゴを2匹釣りましたが、

気が気ではないので写真も撮っていませんでした。

南の方向に天空から真っ直ぐに海へと向かう雷光が見えました。 ((( ;゚Д゚)))

(まるで浜田省吾の「防波堤の上」を連想させるような場面でした;実際の映像ではないです)

管理人と雷光の間にある大きな島に渡礁したメンバーから、

「おいおい」とドヨメキに似た声が聞こえました(汗)。

雷鳴が届くまで約20秒・・・すぐに危険が及ぶ状況ではありませんが、

100㎡ほどしかないこの場所まで到達すればどうなるのでしょう??

身を隠す岩影が無い訳ではないですが、その場所は潮位が上がると水没するかもしれません。

( ̄п ̄|||)

雷が大嫌いな管理人は、居ても立っても居られなくなり、変な汗をかいて釣りどころではなくなりました。

意味があるのかどうか分かりませんが、すべてのロッドを横倒しにして数m離れた位置に身を伏せました。

雲の間からわずかに覗く満月の優美さも、心許ない希望でしかありませんでした。

どのくらい時間が経ったのか覚えていませんが・・・

気象アプリに映ったオレンジ色の塊が少しずつ逸れていくのが分かりました。 (゚п゚;)

約1時間後、幸いにも雷雲は東へそれた後に消滅しました。

気がつくと納竿まで2時間あまり・・・

釣りを再開したものの、ウキソのウの字もありません。

釣れるのはリリースサイズのカサゴばかりです。

南へ向かう激流にフロートリグを乗せると突然、動きが止まったように見えました・・・!?

合わせを入れると、水面付近で水爆が起きました。

起死回生のオオモノ来たか・・・!?

最初はハネ(フッコ)かと思いましたが、それにしてはエラ洗いもなければ、

曳きが弱々しいです。 (._.)!?

釣れたのはアロワナのような姿をした人生初のヒラでした。 ┐(´~`;)┌

(ジャスト50cm)

初めて見る魚なのに直感的にヒラの名前が浮かんだのが不思議です。

有明海沿岸でよく釣れるので、別名を有明ターポンともいいます(本物のターポンとは別種です)。

望んだターゲットではなかったですが、魚屋でみかけたこともあるので、持ち帰ることにしました。

少し時間を置いて釣れたのは、またヒラでした。

今日の海の様子が分かったので、これはリリースしました。

ところが潮位の上昇とともにヤル気もリリースしてしまったので、早めにロッドオフとしました。

迎えにきたクラブのメンバーがこのポイントの水没具合を見て、無理せず船に連絡した方が良いよと言いました。

安全第一・・・その通りだと思います。

大事なことを忘れていました。 m(_ _)m

<<タックル1 フロートリグ用>>

ロッド:ブリーデン GRF-TR93 "PE Special" Houri-Island

リール:シマノ 11ツインパワーC3000SDH

ライン&リグ:PE0.6号+フロロ1.75号+メタルジグ7g

先端フロートリグ1号+2本針仕様+チビキャロスワンプ

<<タックル2 ライトゲーム用>>

ロッド:メジャークラフト AIROCK AR-T862M

リール:シマノ 13コンプレックス2500HGS F6

ライン&リグ:フロロ3LB+ジグヘッドリグ1.5〜2.5g+アジアダー

<<タックル3 ミドルゲーム用>>

ロッド:Graphiteleader ヌーボティーロ GONTS-792ML

リール:シマノ 11バイオマスターC3000SDH

ライン&リグ:PE0.7号+フロロ2.5号+メタルジグ5.0~7.0g

持ち帰ったヒラは意外に身が綺麗で、鱗落としも、骨切りも対して手間ではなかったです。

(YouTubeで事前に確認しました)

先輩諸氏には煮付を勧められたが、塩焼きにしてみました。

食べやすい身でしたが、淡白な太刀魚みたいな味でした。

岡山ではよく食べられているようですが、他所の地域ではネコマタギとも言われているらしいです。

個人的には、もう釣れてくれなくてもいいかなと感じたのが正直なところです。

m(_ _)m

2012年10月10日

秋の野外に潜む危険

管理人は仕事がら・・・

一般の人があまり足を踏み入れないような野外に立ち入ることがあります。

そんなとき、一番気になるのが足元です(゚_゚;)

ジメジメして、カエルがいるような小水路など・・・

もうお解りですよね(笑)

以前も紹介しましたカントリー・マァムこと「マムシ」です。

マムシをご存じない方のために、マムシは虫でも蟲でもありません(汗)

簡単に言ってしまいますと、日本原産の毒ヘビです(((゚Д゚)))

三角頭に短めの胴体、クサリ模様が特徴です。

地域によっては、ハミとかハメとか言ったりします。

えっ、ヘビだったら夏なんじゃ?これから先は寒くなっていくから・・・

と思われるかもしれません。

ところが、この時期のマムシはお腹に子マムシがいて、

産卵(胎生)のため、比較的野外で見る機会が増えます。

農家のかたであれば稲刈り・・・

レジャーのかたであれば、デイキャンプや野池の釣りなどで遭遇する場合があります。

管理人は12月に標高600mの高地で、日向ぼっこをしているマムシに

遭遇したことがあります( ̄п ̄|||)

マムシに限らず・・・野外で遭遇した途端、帰りたくなるほどヘビ全般が苦手な管理人です(汗)

今季は不思議なもので、アオダイショウやシマヘビなど、

ほとんど見かけませんでした。

ところが、マムシに関しては帳尻を合わせるかのように、

コンタクトの機会が多かったように思います┐(´~`;)┌

-------------------------------------------------------------

もう1つ、この時期に野外で危険なムシといえば・・・

スズメバチの類です。

先日は、管理人の手下に同行された約1名がキイロスズメバチの急襲を受け、

数カ所を刺されたとのことです( ̄□ ̄;)

(HPより拝借しました)

幸いなことに、大事には至りませんでしたが、大変痛い思いをされたとのことです。

秋の野外はスズメバチは危険・・・あまりにも有名になってしまったことですが、

子育てや営巣拡大のため、門番たる警戒バチが

射程距離内に近付いてくるものに対して臨戦態勢をしきます。

刺されたこの人とて、刺されるまで当事者になる意識はなかったと思います。

秋の野外では、普段より臆病気味が丁度良いのかもしれません。

マムシのケースもそうですが・・・

藪蛇したのは人間の方です。

スズメバチが悪いわけではありませんからね。

仕事でなくても、紅葉狩り、山菜採り、ハイキングなどで一般のかたが野外に行く機会が

増えるシーズンです。

楽しいレジャーが辛い想いでにならないように・・・

釣りもそうですが、安全に帰宅するまでがレジャーなのです。

どうぞ、ご安全に・・・そして楽しい秋を満喫されてください!!!

m(_ _)m

一般の人があまり足を踏み入れないような野外に立ち入ることがあります。

そんなとき、一番気になるのが足元です(゚_゚;)

ジメジメして、カエルがいるような小水路など・・・

もうお解りですよね(笑)

以前も紹介しました

マムシをご存じない方のために、マムシは虫でも蟲でもありません(汗)

簡単に言ってしまいますと、日本原産の毒ヘビです(((゚Д゚)))

三角頭に短めの胴体、クサリ模様が特徴です。

地域によっては、ハミとかハメとか言ったりします。

えっ、ヘビだったら夏なんじゃ?これから先は寒くなっていくから・・・

と思われるかもしれません。

ところが、この時期のマムシはお腹に子マムシがいて、

産卵(胎生)のため、比較的野外で見る機会が増えます。

農家のかたであれば稲刈り・・・

レジャーのかたであれば、デイキャンプや野池の釣りなどで遭遇する場合があります。

管理人は12月に標高600mの高地で、日向ぼっこをしているマムシに

遭遇したことがあります( ̄п ̄|||)

マムシに限らず・・・野外で遭遇した途端、帰りたくなるほどヘビ全般が苦手な管理人です(汗)

今季は不思議なもので、アオダイショウやシマヘビなど、

ほとんど見かけませんでした。

ところが、マムシに関しては帳尻を合わせるかのように、

コンタクトの機会が多かったように思います┐(´~`;)┌

-------------------------------------------------------------

もう1つ、この時期に野外で危険なムシといえば・・・

スズメバチの類です。

先日は、管理人の手下に同行された約1名がキイロスズメバチの急襲を受け、

数カ所を刺されたとのことです( ̄□ ̄;)

(HPより拝借しました)

幸いなことに、大事には至りませんでしたが、大変痛い思いをされたとのことです。

秋の野外はスズメバチは危険・・・あまりにも有名になってしまったことですが、

子育てや営巣拡大のため、門番たる警戒バチが

射程距離内に近付いてくるものに対して臨戦態勢をしきます。

刺されたこの人とて、刺されるまで当事者になる意識はなかったと思います。

秋の野外では、普段より臆病気味が丁度良いのかもしれません。

マムシのケースもそうですが・・・

藪蛇したのは人間の方です。

スズメバチが悪いわけではありませんからね。

仕事でなくても、紅葉狩り、山菜採り、ハイキングなどで一般のかたが野外に行く機会が

増えるシーズンです。

楽しいレジャーが辛い想いでにならないように・・・

釣りもそうですが、安全に帰宅するまでがレジャーなのです。

どうぞ、ご安全に・・・そして楽しい秋を満喫されてください!!!

m(_ _)m

2012年03月10日

釣れる地域の条件?

釣りも釣具ネタもお休みなので、別の視点からの話題です。

結果的には釣りと関係の薄い話になったかもしれません。

しかも・・・

管理人の頼りない釣り経験と自然雑学的なネタをより所にした話で・・・

説得力がないと思うので、ネタ程度に流し読みしてくださいませm(_ _)m

ここでいう地域とは、かなり広域的な範囲の話であって、

■■市のAポイントのように、限定的な場所のことではありません。

さて・・・

日本列島は弓形に細長く、複雑で特徴的な海岸線をしています。

釣れる地域とそうでない地域があるのはなぜでしょうか?(笑)

「潮の流れ方、潮通しの良さ」と・・・まず思います。

直接的には潮流がベイトを運び込むための下地になるはずです。

では、それらが発生する要因とはなんでしょうか?

「複雑で変化のある海岸や磯場、海底地形など」

・・・だと思います。

見ただけで、いかにも良さげな場所ってありますよね。

おそらく多くの釣り人は、釣る前から雰囲気たっぷりな釣り場に皮算用することでしょう(汗)

では、そんな雰囲気アリアリな地形と、そうでない地形の差はどうやってできたのでしょうか?

もちろん潮の流れや波浪による浸食が1つの要因にはなっているのでしょうが・・・

反対に、潮の流れ自体が「海岸の地形」に影響されているとも言えます。

続きを読む

結果的には釣りと関係の薄い話になったかもしれません。

しかも・・・

管理人の頼りない釣り経験と自然雑学的なネタをより所にした話で・・・

説得力がないと思うので、ネタ程度に流し読みしてくださいませm(_ _)m

ここでいう地域とは、かなり広域的な範囲の話であって、

■■市のAポイントのように、限定的な場所のことではありません。

さて・・・

日本列島は弓形に細長く、複雑で特徴的な海岸線をしています。

釣れる地域とそうでない地域があるのはなぜでしょうか?(笑)

「潮の流れ方、潮通しの良さ」と・・・まず思います。

直接的には潮流がベイトを運び込むための下地になるはずです。

では、それらが発生する要因とはなんでしょうか?

「複雑で変化のある海岸や磯場、海底地形など」

・・・だと思います。

見ただけで、いかにも良さげな場所ってありますよね。

おそらく多くの釣り人は、釣る前から雰囲気たっぷりな釣り場に皮算用することでしょう(汗)

では、そんな雰囲気アリアリな地形と、そうでない地形の差はどうやってできたのでしょうか?

もちろん潮の流れや波浪による浸食が1つの要因にはなっているのでしょうが・・・

反対に、潮の流れ自体が「海岸の地形」に影響されているとも言えます。

続きを読む

2011年11月03日

リアル魔界か(汗)

ホントはこんな記事アップするのは本意ではないです・・・

もう半月も前のことですし、最近は何事もなくなりましたのでやり過ごそうかとも思いましたが・・・

うやむやにするのも良くないような・・・

書くことで御祓いになるような気がして(笑)

管理人が何か悪いことでもしでかしたのかもしれません。

それとも、たまたま体調が悪かっただけなのか・・・(汗)

確かに・・・カワハギのオチビさんたちを虐めたのは事実ですし、

仕事が忙しいのに、山陰で仕事して空き時間に釣りして、遅くに帰宅して・・・諸々。

過度の睡眠不足続きで・・・体調不良だったことも認めます。

そういえば単身赴任以前・・・

私のホームだった場所の裏手には、淋しい感じの公園がありました。

灯りが少しだけ洩れる闇ポイントで、

春先になると良型のメバルがポロポロと釣れたものです。

ある日、釣り友のkaz君がその場所へと単独釣行に行き・・・

私のブログにこんな書き込みをしてくれました。

「あの場所は、背後から視線を感じるんですが、何か居るのでしょうか?」

・・・それは、管理人も感じとっていました(汗)

なので、よくいう霊感?というようなものが多少はあるのだろうな~

と、おぼろげには感じていました。

でも・・・こんなことってあるのでしょうか。

以下、少し怖い話になりますので・・・

今後、「一人で夜釣りに行けないよ~」ってかたや、「そんなの信じないよ~」ってかたは、

続きを読む・・・の扉を開くのをご遠慮くださいませm(_ _)m

では、夜のミステリー・・・(古っ) 続きを読む

もう半月も前のことですし、最近は何事もなくなりましたのでやり過ごそうかとも思いましたが・・・

うやむやにするのも良くないような・・・

書くことで御祓いになるような気がして(笑)

管理人が何か悪いことでもしでかしたのかもしれません。

それとも、たまたま体調が悪かっただけなのか・・・(汗)

確かに・・・カワハギのオチビさんたちを虐めたのは事実ですし、

仕事が忙しいのに、山陰で仕事して空き時間に釣りして、遅くに帰宅して・・・諸々。

過度の睡眠不足続きで・・・体調不良だったことも認めます。

そういえば単身赴任以前・・・

私のホームだった場所の裏手には、淋しい感じの公園がありました。

灯りが少しだけ洩れる闇ポイントで、

春先になると良型のメバルがポロポロと釣れたものです。

ある日、釣り友のkaz君がその場所へと単独釣行に行き・・・

私のブログにこんな書き込みをしてくれました。

「あの場所は、背後から視線を感じるんですが、何か居るのでしょうか?」

・・・それは、管理人も感じとっていました(汗)

なので、よくいう霊感?というようなものが多少はあるのだろうな~

と、おぼろげには感じていました。

でも・・・こんなことってあるのでしょうか。

以下、少し怖い話になりますので・・・

今後、「一人で夜釣りに行けないよ~」ってかたや、「そんなの信じないよ~」ってかたは、

続きを読む・・・の扉を開くのをご遠慮くださいませm(_ _)m

では、夜のミステリー・・・(古っ) 続きを読む

2011年09月18日

敵襲!

そんな大袈裟に書くことでもありません。

文化的な生活をしているかぎり、ある意味宿命といえるでしょう。

それは音も無く近づいてくるので、少し前まで気づかずにいました。

流し下で蠢く小さなダースベイダーの存在を・・・(コー:呼吸音)

先日はついに、その痕跡を発見してしまいました( ̄п ̄|||)

ファースト・コンタクトも目前と言えましょう(汗)

かつて、T市のファーブルと自称した管理人も、

こいつに目をつけられては形無しです。

幼少のころから、数多くの昆虫を飼育しましたが・・・

苦手なものもあるのです(゚_゚;)

ちなみに昆虫とは・・・簡単に言ってしまうと、

体が頭・胸・腹と3つに分かれ、左右に3対の足と2対の羽がある虫です。

ムカデやゲジゲジは該当しません。

クワガタ、コガネムシ、カブトムシなどメジャーなもののほかに・・・

スズメバチ、コオロギ・・・そして●●●●。

姿形は、なんとなく今回のお題に近づいてまいりましたね(笑)

この定義からすると、ゴキブリも昆虫ということになりますか・・・

小学生のときに「ゴキブリ3億年」という本を読破したことを思い出しました。

詳細は記憶にありませんが、古来より自然環境の激変をいかに生き抜いてきたか、

そんな内容だったと思います。

ただ・・・管理人とて、生まれ故郷を離れてというもの・・・

引越し8回はダテじゃない・・・

対処方法は心得ていますш( ̄▽ ̄)ш

まず、白兵戦だけは避けなくてはなりません(冷汗)

遭遇したとたんにフリーズしてしまう管理人・・・

「もたもたしないで・・・!」などと言いながら、

スリッパ・メガランチャーを撃ち込んでくれる頼もしい家人もいません。

とすると、これしかありませんね(爆)

やっぱり白兵戦やるんだ・・・(違)

引き込んで一網打尽にするゴ●●リホ●●イなどもありますが、

後の処理を考えるとゾっとします(((゚Д゚)))

こちらの製品はその対角に位置すると言っても良いでしょう!

つまりは・・・

誘き寄せといて、出て行ってもらう。

食べたら最後、その個体は脱水症状を引き起こし、

その糞を食べた個体はおろか、巣穴に戻った個体も巣穴ごと仲間に影響を与え・・・

仕舞いには水を求めて、人知れず居なくなるという夢のような製品です。

たたみ1畳程度の空間に1つずつ・・・

効果は6ヶ月間。

単身赴任向けの住家であれば、1パッケージもあれば十分でしょう!

ただし、先にも言いましたように3億年もの間、過酷な環境変化を生き抜いてきた虫です。

一筋縄ではいかないかもしれませんね。

あ・・・でも、さっそく効果が現れたようです。

流し下の糞が見えなくなりました( ̄ー+ ̄)

あとは、行き場を失った個体とのファーストコンタクトが発生しないことを祈るばかりですね(怖)

文化的な生活をしているかぎり、ある意味宿命といえるでしょう。

それは音も無く近づいてくるので、少し前まで気づかずにいました。

流し下で蠢く小さなダースベイダーの存在を・・・(コー:呼吸音)

先日はついに、その痕跡を発見してしまいました( ̄п ̄|||)

ファースト・コンタクトも目前と言えましょう(汗)

かつて、T市のファーブルと自称した管理人も、

こいつに目をつけられては形無しです。

幼少のころから、数多くの昆虫を飼育しましたが・・・

苦手なものもあるのです(゚_゚;)

ちなみに昆虫とは・・・簡単に言ってしまうと、

体が頭・胸・腹と3つに分かれ、左右に3対の足と2対の羽がある虫です。

ムカデやゲジゲジは該当しません。

クワガタ、コガネムシ、カブトムシなどメジャーなもののほかに・・・

スズメバチ、コオロギ・・・そして●●●●。

姿形は、なんとなく今回のお題に近づいてまいりましたね(笑)

この定義からすると、ゴキブリも昆虫ということになりますか・・・

小学生のときに「ゴキブリ3億年」という本を読破したことを思い出しました。

詳細は記憶にありませんが、古来より自然環境の激変をいかに生き抜いてきたか、

そんな内容だったと思います。

ただ・・・管理人とて、生まれ故郷を離れてというもの・・・

引越し8回はダテじゃない・・・

対処方法は心得ていますш( ̄▽ ̄)ш

まず、白兵戦だけは避けなくてはなりません(冷汗)

遭遇したとたんにフリーズしてしまう管理人・・・

「もたもたしないで・・・!」などと言いながら、

スリッパ・メガランチャーを撃ち込んでくれる頼もしい家人もいません。

とすると、これしかありませんね(爆)

やっぱり白兵戦やるんだ・・・(違)

引き込んで一網打尽にするゴ●●リホ●●イなどもありますが、

後の処理を考えるとゾっとします(((゚Д゚)))

こちらの製品はその対角に位置すると言っても良いでしょう!

つまりは・・・

誘き寄せといて、出て行ってもらう。

食べたら最後、その個体は脱水症状を引き起こし、

その糞を食べた個体はおろか、巣穴に戻った個体も巣穴ごと仲間に影響を与え・・・

仕舞いには水を求めて、人知れず居なくなるという夢のような製品です。

たたみ1畳程度の空間に1つずつ・・・

効果は6ヶ月間。

単身赴任向けの住家であれば、1パッケージもあれば十分でしょう!

ただし、先にも言いましたように3億年もの間、過酷な環境変化を生き抜いてきた虫です。

一筋縄ではいかないかもしれませんね。

あ・・・でも、さっそく効果が現れたようです。

流し下の糞が見えなくなりました( ̄ー+ ̄)

あとは、行き場を失った個体とのファーストコンタクトが発生しないことを祈るばかりですね(怖)

2011年07月05日

恩師

ようやく釣りに行けるかな・・・と思いきや

せっかくの土日に東京出張だなんて、とんだハズレくじを引いたもんだ・・・(`ヘ´)

そうぼやいていましたら会社の講演者ゲストとして、大学時代の恩師が招かれていました(・_・;)

講義を聴くのは、なんと27年ぶり(汗)

震災の話、巨大津波災害に対応できなかった科学者としての反省点・・・

懐の広さと、解りやすい話術に少しだけジョークを交えながら、

それから開けた未来のこと・・・

当時と変わらない名調子に・・・思わず涙がにじんできました。

壇上の人は、あまりにメジャーな遠い世界に行ってしまわれていましたが、

震災の今後のこと。

日本、そして地球の未来は決して悲観したものではないのだと・・・

パワーを沢山いただいた気がします。

講義の後半はいてもたってもいられず・・・

終了後に思わず駆け寄ってしまった管理人。

名詞を渡す前に、先生の方から名前を呼んでもらって、また感激。

その後の懇親会の席でも、少しほろ酔い加減で昔話にも花が咲き・・・

こちらとしては、まったく異なる世界を生きているつもりでしたが、

「私と君とが繋がっているということだ!」と。

人と人との繋がりの大切さ・・・

立場、地位、考え方の違い・・・そんなことはどうでも良いのです。

忘れていた・・・大事なことを思い出させてくれた・・・

そんな1日でした。

恩師の話に関連して、

休日明けの新聞には、レアアースの記事がトップを飾っていました。

せっかくの土日に東京出張だなんて、とんだハズレくじを引いたもんだ・・・(`ヘ´)

そうぼやいていましたら会社の講演者ゲストとして、大学時代の恩師が招かれていました(・_・;)

講義を聴くのは、なんと27年ぶり(汗)

震災の話、巨大津波災害に対応できなかった科学者としての反省点・・・

懐の広さと、解りやすい話術に少しだけジョークを交えながら、

それから開けた未来のこと・・・

当時と変わらない名調子に・・・思わず涙がにじんできました。

壇上の人は、あまりにメジャーな遠い世界に行ってしまわれていましたが、

震災の今後のこと。

日本、そして地球の未来は決して悲観したものではないのだと・・・

パワーを沢山いただいた気がします。

講義の後半はいてもたってもいられず・・・

終了後に思わず駆け寄ってしまった管理人。

名詞を渡す前に、先生の方から名前を呼んでもらって、また感激。

その後の懇親会の席でも、少しほろ酔い加減で昔話にも花が咲き・・・

こちらとしては、まったく異なる世界を生きているつもりでしたが、

「私と君とが繋がっているということだ!」と。

人と人との繋がりの大切さ・・・

立場、地位、考え方の違い・・・そんなことはどうでも良いのです。

忘れていた・・・大事なことを思い出させてくれた・・・

そんな1日でした。

恩師の話に関連して、

休日明けの新聞には、レアアースの記事がトップを飾っていました。

2010年11月16日

天体ショー?

夜半前・・・

いつものように管理人が帰宅しますと

同じ頃に塾から帰宅した我家の中坊女子が「木星だ!、天体ショーだっ!」と騒いでいました。

何事かと、「ジュピター?」と問いつめてみますと、

いつものようにスルーされてしまいます(・_・;)

どうやらこういうことらしいです。

地球と木星が47年ぶりに大接近するため、

明るさが地球上から見える最も明るい恒星「おおいぬ座のシリウス」の3倍になるらしいのです

中坊女子は、カーテンを手繰って窓越に覗くと、その明るさに驚いていました。

管理人も嫌いな方ではないので、同じように覗いてみて、

思わず・・・「で、デかっ!!」と( ̄□ ̄;)

月の左隣あたりに、ひときわデッカイ惑星があるではないですか(゚п゚;)

もちろん月より小さく見えますが、まるで999の世界です(笑)

我家には天体望遠鏡がないので、代用にオペラグラスを出して、妻君とともに庭に出てみました。

・・・すると、

あれっ?ショボイ(汗)

明るいことは明るいけど・・・さっき見たのに比べるとショボイです。

しかも、月の隣ではなくて左上の少し離れた位置にありますね。

オペラグラスで見ても、あまり大きさは変わらず、ファンネルのように激しく揺れて見えるだけ・・・Why?

原因はすぐに判明しました。

・・・というより気付きました( ̄п ̄|||)

なんと、管理人が先ほど月の左隣に見た巨大な惑星は、

木星ではなくて・・・

ガラスのハレーションと乱視とで、月が二重に見えていただけでした(T_T)

ネタじゃなくて事実ですなんですが・・・

天体ショーでもなんでもないオチでしたね┐(´~`;)┌

いつものように管理人が帰宅しますと

同じ頃に塾から帰宅した我家の中坊女子が「木星だ!、天体ショーだっ!」と騒いでいました。

何事かと、「ジュピター?」と問いつめてみますと、

いつものようにスルーされてしまいます(・_・;)

どうやらこういうことらしいです。

地球と木星が47年ぶりに大接近するため、

明るさが地球上から見える最も明るい恒星「おおいぬ座のシリウス」の3倍になるらしいのです

中坊女子は、カーテンを手繰って窓越に覗くと、その明るさに驚いていました。

管理人も嫌いな方ではないので、同じように覗いてみて、

思わず・・・「で、デかっ!!」と( ̄□ ̄;)

月の左隣あたりに、ひときわデッカイ惑星があるではないですか(゚п゚;)

もちろん月より小さく見えますが、まるで999の世界です(笑)

我家には天体望遠鏡がないので、代用にオペラグラスを出して、妻君とともに庭に出てみました。

・・・すると、

あれっ?ショボイ(汗)

明るいことは明るいけど・・・さっき見たのに比べるとショボイです。

しかも、月の隣ではなくて左上の少し離れた位置にありますね。

オペラグラスで見ても、あまり大きさは変わらず、ファンネルのように激しく揺れて見えるだけ・・・Why?

原因はすぐに判明しました。

・・・というより気付きました( ̄п ̄|||)

なんと、管理人が先ほど月の左隣に見た巨大な惑星は、

木星ではなくて・・・

ガラスのハレーションと乱視とで、月が二重に見えていただけでした(T_T)

ネタじゃなくて事実ですなんですが・・・

天体ショーでもなんでもないオチでしたね┐(´~`;)┌

2010年07月13日

空中写真のススメ

梅雨バテでフィールドに出ることもままならない季節ですが・・・。

あちこちの釣り場の空中写真画像を見ながら、妄想の欠片を漂わせるものもいいもんですよ。

空中写真といえば・・・(航空写真ともいいます)

管理人が学生時代の頃は、ランドサットなどの衛星画像などが有名でした。

古くから航空測量や防災などに用いられるリモートセンシング・・・

つまり、遠隔で地上の情報を入手する技術として利用されたりしていました。

今でこそ、ネットで当たり前のように触れるようになりましたが・・・

(どこかの釣り場を切り抜いてみました^^)

実は、このような画像だけだと、一部の機能しか使えていないということ・・・ご存知でしょうか?

以前は、筑波などの機関にお願いして有料にて入手したものです。

古い年代に撮影されたものに限っては、無償で公開されているものがあります ⇒⇒⇒

この空中写真、ご存知のかたもおられるかと思いますが・・・

実は撮影範囲を60%ずつダブらせながら撮影されている点がミソです。

隣り合った写真を一対にして、実体視(立体視)することが可能となります。

(初期の頃のブログでちょっとだけ紹介してました^^)

実体視鏡というものもありますが、慣れれば裸眼でも立体に見えるようになりますよ

ステレオグラムと言いまして・・・

10~15年ほど前だったか、3Dアートというものが流行ったことがありました。

原理的には同じようなものです。

例えば、魚が薄いと呼ばれるこの地にありながら・・・(ごめんなさい)

この界隈ではアングラーがこぞる超有名ポイントの空中写真です↓

人間の目って、視点を対象物より遠くに移すと、対象物が二重に見えますよね。

その要領でこの写真を眺めてみてください。

(1280×1024程度の解像度なら50cmも離れれば大丈夫です)

コツとしては写真に焦点を合わさないことが重要で、写真より遠くを見るようにします。

左右の写真が、それぞれ2つに見えてきたかたは、しめたものです(笑)

左側の写真は2つに見えた方の・・・右側の分身の1つを・・・

右側の写真は2つに見えた方の・・・左側の分身の1つを・・・

それぞれ中央で合体させます。

そんな器用なことできるかー と言わないでくださいね。

と言わないでくださいね。

あっ・・・このときも視点を合わせないように注意してくださいね

山が高く、低地や谷が低く見えたかた・・・才能有ります(笑)

平面的な写真を見るより、ずっと臨場感があるでしょ?

高解像度の写真をゲットし、撮影されたタイミングによっては、運良く海底が写っている場合もあるみたいです。

いかがでしたか?

グーグル・アースなどに比べていかにもアナログな感じですが、古き良き時代の海岸を3Dで見ることができます。

工事などで海岸地形が変わってしまった場所など、もともとの海岸地形を知ることもできます。

雰囲気だけでも、釣り場の事前情報の足しとしてぜひ・・・(汗)

A4判のプリンタでそれぞれ出力すれば、解像度もバッチリです。

でも、目が疲れない程度にお願いします・・・見すぎは注意ですよ!!

それから、実体視がダメだったかた・・・ごめんなさいです(爆)

あちこちの釣り場の空中写真画像を見ながら、妄想の欠片を漂わせるものもいいもんですよ。

空中写真といえば・・・(航空写真ともいいます)

管理人が学生時代の頃は、ランドサットなどの衛星画像などが有名でした。

古くから航空測量や防災などに用いられるリモートセンシング・・・

つまり、遠隔で地上の情報を入手する技術として利用されたりしていました。

今でこそ、ネットで当たり前のように触れるようになりましたが・・・

(どこかの釣り場を切り抜いてみました^^)

実は、このような画像だけだと、一部の機能しか使えていないということ・・・ご存知でしょうか?

以前は、筑波などの機関にお願いして有料にて入手したものです。

古い年代に撮影されたものに限っては、無償で公開されているものがあります ⇒⇒⇒

この空中写真、ご存知のかたもおられるかと思いますが・・・

実は撮影範囲を60%ずつダブらせながら撮影されている点がミソです。

隣り合った写真を一対にして、実体視(立体視)することが可能となります。

(初期の頃のブログでちょっとだけ紹介してました^^)

実体視鏡というものもありますが、慣れれば裸眼でも立体に見えるようになりますよ

ステレオグラムと言いまして・・・

10~15年ほど前だったか、3Dアートというものが流行ったことがありました。

原理的には同じようなものです。

例えば、魚が薄いと呼ばれるこの地にありながら・・・(ごめんなさい)

この界隈ではアングラーがこぞる超有名ポイントの空中写真です↓

人間の目って、視点を対象物より遠くに移すと、対象物が二重に見えますよね。

その要領でこの写真を眺めてみてください。

(1280×1024程度の解像度なら50cmも離れれば大丈夫です)

コツとしては写真に焦点を合わさないことが重要で、写真より遠くを見るようにします。

左右の写真が、それぞれ2つに見えてきたかたは、しめたものです(笑)

左側の写真は2つに見えた方の・・・右側の分身の1つを・・・

右側の写真は2つに見えた方の・・・左側の分身の1つを・・・

それぞれ中央で合体させます。

そんな器用なことできるかー

と言わないでくださいね。

と言わないでくださいね。あっ・・・このときも視点を合わせないように注意してくださいね

山が高く、低地や谷が低く見えたかた・・・才能有ります(笑)

平面的な写真を見るより、ずっと臨場感があるでしょ?

高解像度の写真をゲットし、撮影されたタイミングによっては、運良く海底が写っている場合もあるみたいです。

いかがでしたか?

グーグル・アースなどに比べていかにもアナログな感じですが、古き良き時代の海岸を3Dで見ることができます。

工事などで海岸地形が変わってしまった場所など、もともとの海岸地形を知ることもできます。

雰囲気だけでも、釣り場の事前情報の足しとしてぜひ・・・(汗)

A4判のプリンタでそれぞれ出力すれば、解像度もバッチリです。

でも、目が疲れない程度にお願いします・・・見すぎは注意ですよ!!

それから、実体視がダメだったかた・・・ごめんなさいです(爆)

2010年04月16日

下見のうち?

待ちに待った週末がやってきましたが雨に負け・・・土曜日に再起をかける管理人ですが・・・

今回もまた釣りから少し外れたネタですみませんm(__)m

先日は、これまた平日にも関わらず陶器で有名な町へと長距離ドライブしてきました。

(荷物を運ぶお仕事ではないです^^)

夜のうちに新幹線で広島入りし・・・

翌朝、広島の同僚と合流し、同僚の運転する社用車に乗って山口方面へ。

岩国、柳井、周南と山陽側を経由して、下関へ着いたのがお昼頃。

昼食をとった後、まさに日本海側へとUターンして、個人的にははじめてとなる●焼の町へ。

ひょっとして、幕末ネタ繋がりか・・・いえ。

5~6箇所ほどちょこちょこと立ち寄って仕事をしながらの移動ですが、やはり気になるのは海の様子です。

同じ中国地方でありながら、こうも海が違うものか・・・あらためて驚かされます。

陶器など、手にする時間はありません

ようやく自由時間ができたのは、16時を過ぎてからです。

写真では見たことありましたが、当然のことながら実物はその比ではありませんでした(汗)

観光雑誌などで珍しい地質として紹介されることの多い場所(須佐)です。

地質といえば・・・一昔前は一部の人の世界?でしたが(笑)

最近では、日本各地にある地形・地質の景勝地の、世界ジオパーク認定への機運の高まりとともに、広く一般のかたに知っていただき、身近に感じる存在になってもらおうという動きが感じられますね。

ここは「日本の地質百選」に選ばれています。

以前は「ホルンフェルス大断層」として記述されていたはずですが・・・

地質フリークとしては、うーん・・・

専門的には間違っているのではないかと薄々感じていましたら・・・やはり一字違いでした。

修正されていましたね(笑)

記述のとおり「大断層」→「大断崖」です。

一般向けであっても間違いがあっては困るのでしょうね

(正式には須佐ホルンフェルスという名称です)

ここでいうホルンフェルスとは、砂岩や泥岩がマグマなどの影響で鉱物の結晶化などの変成作用を受けたものをさしています。

ホルン→角・・・角ばった形に割れやすくなるのです。

断層は、簡単にいうと地層がズレて寸断された(続いていない)ものです。

ここにあるのは、そのまんま崖・・・まぁ大きな断崖ですわ(笑)

補足しますと・・・実はこの写真に写っているものは典型的なホルンフェルスではないです・・・

が、本物以上に迫力があるし、見栄えが良かったのでしょう(更汗)

まぁ、その気持ちは解からなくもないですけど(´ー`)

テーマパークなどのアトラクションで遊ぶのも楽しいですが、たまにはこういった人知を超えた自然の造形美に触れて、のんびりするのも良いかもしれませんねー

でも・・・

こんな場所に来ると、本当は地質どころではなく、もっともっと気になるものがあります。

言わずと知れた・・・

そりゃあもう、反対側にある磯場でしょう!!(爆)

釣り人も居ないようですから・・・さぞかしスレてないんでしょうね。

次はタックル持参・・・ダメかな

ちなみに、明日こそ現実の海ですよ

今回もまた釣りから少し外れたネタですみませんm(__)m

先日は、これまた平日にも関わらず陶器で有名な町へと長距離ドライブしてきました。

(荷物を運ぶお仕事ではないです^^)

夜のうちに新幹線で広島入りし・・・

翌朝、広島の同僚と合流し、同僚の運転する社用車に乗って山口方面へ。

岩国、柳井、周南と山陽側を経由して、下関へ着いたのがお昼頃。

昼食をとった後、まさに日本海側へとUターンして、個人的にははじめてとなる●焼の町へ。

ひょっとして、幕末ネタ繋がりか・・・いえ。

5~6箇所ほどちょこちょこと立ち寄って仕事をしながらの移動ですが、やはり気になるのは海の様子です。

同じ中国地方でありながら、こうも海が違うものか・・・あらためて驚かされます。

陶器など、手にする時間はありません

ようやく自由時間ができたのは、16時を過ぎてからです。

写真では見たことありましたが、当然のことながら実物はその比ではありませんでした(汗)

観光雑誌などで珍しい地質として紹介されることの多い場所(須佐)です。

地質といえば・・・一昔前は一部の人の世界?でしたが(笑)

最近では、日本各地にある地形・地質の景勝地の、世界ジオパーク認定への機運の高まりとともに、広く一般のかたに知っていただき、身近に感じる存在になってもらおうという動きが感じられますね。

ここは「日本の地質百選」に選ばれています。

以前は「ホルンフェルス大断層」として記述されていたはずですが・・・

地質フリークとしては、うーん・・・

専門的には間違っているのではないかと薄々感じていましたら・・・やはり一字違いでした。

修正されていましたね(笑)

記述のとおり「大断層」→「大断崖」です。

一般向けであっても間違いがあっては困るのでしょうね

(正式には須佐ホルンフェルスという名称です)

ここでいうホルンフェルスとは、砂岩や泥岩がマグマなどの影響で鉱物の結晶化などの変成作用を受けたものをさしています。

ホルン→角・・・角ばった形に割れやすくなるのです。

断層は、簡単にいうと地層がズレて寸断された(続いていない)ものです。

ここにあるのは、そのまんま崖・・・まぁ大きな断崖ですわ(笑)

補足しますと・・・実はこの写真に写っているものは典型的なホルンフェルスではないです・・・

が、本物以上に迫力があるし、見栄えが良かったのでしょう(更汗)

まぁ、その気持ちは解からなくもないですけど(´ー`)

テーマパークなどのアトラクションで遊ぶのも楽しいですが、たまにはこういった人知を超えた自然の造形美に触れて、のんびりするのも良いかもしれませんねー

でも・・・

こんな場所に来ると、本当は地質どころではなく、もっともっと気になるものがあります。

言わずと知れた・・・

そりゃあもう、反対側にある磯場でしょう!!(爆)

釣り人も居ないようですから・・・さぞかしスレてないんでしょうね。

次はタックル持参・・・ダメかな

ちなみに、明日こそ現実の海ですよ

2009年12月29日

潮位が・・・

12月26日(土)、12月初旬以来のメバル狙いに行ってまいりました。

天候の崩れもなく、気温低下もさほどではなく、コンディションとしては悪くないのですが・・・

半月というのはさておき・・・この日は満潮が夕刻・・・

開始は例によって22時過ぎ・・・現地に着いてみると、メバル云々以前に海が遠いです(汗)

ポイントを移動しながら何箇所が粘ってみましたが・・・結果は歴然(更汗)

干底を狙って捨石際まで降りてカサゴを狙ってみるも・・・音無し

この日は捨石の更に沖の砂浜まで干上がって・・・潮干狩りでもしようかという状況でした(T_T)

ワームは何が良かったとか、プラグが効いたとかいう以前の問題でして・・・

戦士の皆様、お疲れさまでした(指揮官が悪うございました)

言い訳ですが、この日はご覧のとおりの潮でして・・・

私のイメージするこの地のベストコンディションが220~250cmとすると、この日は満潮が180cmなのですが・・・

それからすると、実釣の時間帯は100cm以上低いことになりますね。

ところで、この潮汐表の示す「潮位:単位(cm)」とは、何を基準にしているかご存知ですか?

(以下はややこしいので、お暇ならどうぞ)

通常、地図(地形図)などに示されている標高というと・・・

海抜○○○mというように、ご存知のかたも多いと思いますが海面を基準にしている高さです。

この場合、基準となるのは「東京湾平均海面(東京湾中等潮位とも言います)」

T.P.で表わされています。

海抜0m地帯や、富士山は海抜3,776m・・・などと言われるのがそれです。

(こういうことです)

ところが・・・

海図などに示されている高さはというと、別の基準が高さ表示に使用されています。

これは、港湾毎に設定されているもので、港湾関係施設では「基本水準面」あるいは「港湾基準面」などを用い・・・C.D.L.で表わすことが多いようです。

(簡単にいうと水深を表わすためのものです)

実は潮汐表などで使用する潮位は、さらにこれとも少し異なっているのです。

(こんな感じです↓)

ちなみに岡山県の宇野港を例にとなると、標高0.00mの位置を港湾基準面で表わすと、

C.D.L.+1.35m(玉野市HPより引用)になるようです。

更に、標高0mを潮汐表に用いる基準高さに換算すると+1.257mになります。

つまり、潮位126cmのときに海面が標高(海抜)0.00mの位置にある・・・という計算になります。

では、これを別の港に当てはめて計算すると・・・実は当てはまりません。

問題はこの基準高さは港湾毎にまちまちなのです

つまり、宇野港でいう200cmという高さと、別の●●港の200cmを並べてたとしてもまったく異なった標高になるということです。

地形図の等高線のように全国どこでも一律の比較ができるものではないのです。

なぜこんなことになっているかというと、験潮所によって潮の上下幅が異なるからです。

潮位の基準高は、極力マイナス潮位が表示されないよう標高と比べてうんと低い位置に設けられています。

そもそも潮位は地形とか潮流に左右されるので、港によって潮の高さが異なります。

私が住んでいる岡山に比べて、しまなみなどはもう少し高い数字(300~400cmとか)になっているはずです。

同じ高さを用いると、下げ幅の大きい港ではマイナス潮位が発生してしまいます。

考えてみると、海抜と港湾基準面の差はせいぜい1~2m前後で・・・

富士山のようなとてつもなく高い場所と比較すると誤差のようにも思えますが、我々釣り人にとっては気になる数値ですよね~

とくに・・・この地では(更汗)

見誤ると大変なことになる・・・悪い見本でした。。。

天候の崩れもなく、気温低下もさほどではなく、コンディションとしては悪くないのですが・・・

半月というのはさておき・・・この日は満潮が夕刻・・・

開始は例によって22時過ぎ・・・現地に着いてみると、メバル云々以前に海が遠いです(汗)

ポイントを移動しながら何箇所が粘ってみましたが・・・結果は歴然(更汗)

干底を狙って捨石際まで降りてカサゴを狙ってみるも・・・音無し

この日は捨石の更に沖の砂浜まで干上がって・・・潮干狩りでもしようかという状況でした(T_T)

ワームは何が良かったとか、プラグが効いたとかいう以前の問題でして・・・

戦士の皆様、お疲れさまでした(指揮官が悪うございました)

言い訳ですが、この日はご覧のとおりの潮でして・・・

私のイメージするこの地のベストコンディションが220~250cmとすると、この日は満潮が180cmなのですが・・・

それからすると、実釣の時間帯は100cm以上低いことになりますね。

ところで、この潮汐表の示す「潮位:単位(cm)」とは、何を基準にしているかご存知ですか?

(以下はややこしいので、お暇ならどうぞ)

通常、地図(地形図)などに示されている標高というと・・・

海抜○○○mというように、ご存知のかたも多いと思いますが海面を基準にしている高さです。

この場合、基準となるのは「東京湾平均海面(東京湾中等潮位とも言います)」

T.P.で表わされています。

海抜0m地帯や、富士山は海抜3,776m・・・などと言われるのがそれです。

(こういうことです)

ところが・・・

海図などに示されている高さはというと、別の基準が高さ表示に使用されています。

これは、港湾毎に設定されているもので、港湾関係施設では「基本水準面」あるいは「港湾基準面」などを用い・・・C.D.L.で表わすことが多いようです。

(簡単にいうと水深を表わすためのものです)

実は潮汐表などで使用する潮位は、さらにこれとも少し異なっているのです。

(こんな感じです↓)

ちなみに岡山県の宇野港を例にとなると、標高0.00mの位置を港湾基準面で表わすと、

C.D.L.+1.35m(玉野市HPより引用)になるようです。

更に、標高0mを潮汐表に用いる基準高さに換算すると+1.257mになります。

つまり、潮位126cmのときに海面が標高(海抜)0.00mの位置にある・・・という計算になります。

では、これを別の港に当てはめて計算すると・・・実は当てはまりません。

問題はこの基準高さは港湾毎にまちまちなのです

つまり、宇野港でいう200cmという高さと、別の●●港の200cmを並べてたとしてもまったく異なった標高になるということです。

地形図の等高線のように全国どこでも一律の比較ができるものではないのです。

なぜこんなことになっているかというと、験潮所によって潮の上下幅が異なるからです。

潮位の基準高は、極力マイナス潮位が表示されないよう標高と比べてうんと低い位置に設けられています。

そもそも潮位は地形とか潮流に左右されるので、港によって潮の高さが異なります。

私が住んでいる岡山に比べて、しまなみなどはもう少し高い数字(300~400cmとか)になっているはずです。

同じ高さを用いると、下げ幅の大きい港ではマイナス潮位が発生してしまいます。

考えてみると、海抜と港湾基準面の差はせいぜい1~2m前後で・・・

富士山のようなとてつもなく高い場所と比較すると誤差のようにも思えますが、我々釣り人にとっては気になる数値ですよね~

とくに・・・この地では(更汗)

見誤ると大変なことになる・・・悪い見本でした。。。

2009年10月16日

カントリーマ●●

先日のこと。

庭の掃除をしていた妻君が、あわてて報告してきました。

庭に蛇がいた

大きさは1m以上(証言)・・・

最初は頭だけ葉っぱの陰から見えていたのでトカゲかと思っていたら・・・

後の部分がズルズルと・・・

塀の隙間を通って、隣の庭に消えていったそうな(ブルブル)

私は見ていませんが、おそらくアオダイショウに間違いないでしょう。

これ自体珍しくもありませんが、周囲を道路に囲まれた市街地にそんなランカー?が生息しているとは・・・

そういえば、今年はカエルの姿をあまり見ませんでしたねぇ(・_・;)

もともと私は蛇が苦手・・・というか正直恐いです。

恐いので、たぶん他の人より早く見つけてしまう・・・言わば蛇探知機。

先日は川の中に・・・

(遠目なので詳細不明)

そしてこの日も・・・

(ランカー手前のシマヘビ)

見てしまいました。

気温が下がってきたせいか、非常に鈍いです。

苦手なだけについつい車を止め、挙句にはフリーズしてしまいます。

アオダイショウなら虐めたりしないかぎりは、人に危害を加えることもないでしょうし、

昔から縁の下にいる蛇は守り神などといわれていますので、問題はないです。

シマヘビはアオダイショウより多少気は荒いですが、まぁ大丈夫でしょう。

ただし、↓↓↓はちょっと注意が必要です。

いやな感じの鎖模様・・・短い胴体に△頭、俊敏な動き。

そう、日本を代表する毒蛇・・・マムシです。

ハミなどと呼ぶ地方もあるようです。

(田舎で見かけることが多いのでカントリーマァムとも(-.-))

渓流釣りなどで沢のぼりなどする場合は要注意ですね。

大好物だというかたは、別格として

一般に、じめじめしたところに居る・・・管理人が遭遇したケースは、これに当てはまらないケースの方が多いです。

意外に乾燥した場所にも居るのですよ。

ソルト専門だから安心とおっしゃるあなた!!

ヤブコギなどして、現地まで行くことがあるでしょうし、意外に海岸近くにも生息する(こともある)という情報があります。

崖下から手をかけたとたんに噛まれた知人もいました。

マムシはアオダイショウなどと違って中々逃げてくれませんし、寒くなってもかなり遅い時期まで冬眠せずにいます。

これからの時期は子持ちの場合がありますから。

実際、12月に見たことがあります

管理人は臆病者なので一度でも見てしまうと、ツル、ホース、チューブ、棒きれ、なんでも蛇に見えてしまいます。

釣りに行く途中で見てしまったら、釣らずして帰るかもしれません

マムシの方も危険を感じているのでしょうが。

気にならないというかたは、実は気がつかなかっただけで、既に出くわしているのかもしれません。

用心に越したことはありません。

噛まれでもしたら、釣りどころではありませんから。

庭の掃除をしていた妻君が、あわてて報告してきました。

庭に蛇がいた

大きさは1m以上(証言)・・・

最初は頭だけ葉っぱの陰から見えていたのでトカゲかと思っていたら・・・

後の部分がズルズルと・・・

塀の隙間を通って、隣の庭に消えていったそうな(ブルブル)

私は見ていませんが、おそらくアオダイショウに間違いないでしょう。

これ自体珍しくもありませんが、周囲を道路に囲まれた市街地にそんなランカー?が生息しているとは・・・

そういえば、今年はカエルの姿をあまり見ませんでしたねぇ(・_・;)

もともと私は蛇が苦手・・・というか正直恐いです。

恐いので、たぶん他の人より早く見つけてしまう・・・言わば蛇探知機。

先日は川の中に・・・

(遠目なので詳細不明)

そしてこの日も・・・

(ランカー手前のシマヘビ)

見てしまいました。

気温が下がってきたせいか、非常に鈍いです。

苦手なだけについつい車を止め、挙句にはフリーズしてしまいます。

アオダイショウなら虐めたりしないかぎりは、人に危害を加えることもないでしょうし、

昔から縁の下にいる蛇は守り神などといわれていますので、問題はないです。

シマヘビはアオダイショウより多少気は荒いですが、まぁ大丈夫でしょう。

ただし、↓↓↓はちょっと注意が必要です。

いやな感じの鎖模様・・・短い胴体に△頭、俊敏な動き。

そう、日本を代表する毒蛇・・・マムシです。

ハミなどと呼ぶ地方もあるようです。

(田舎で見かけることが多いのでカントリーマァムとも(-.-))

渓流釣りなどで沢のぼりなどする場合は要注意ですね。

大好物だというかたは、別格として

一般に、じめじめしたところに居る・・・管理人が遭遇したケースは、これに当てはまらないケースの方が多いです。

意外に乾燥した場所にも居るのですよ。

ソルト専門だから安心とおっしゃるあなた!!

ヤブコギなどして、現地まで行くことがあるでしょうし、意外に海岸近くにも生息する(こともある)という情報があります。

崖下から手をかけたとたんに噛まれた知人もいました。

マムシはアオダイショウなどと違って中々逃げてくれませんし、寒くなってもかなり遅い時期まで冬眠せずにいます。

これからの時期は子持ちの場合がありますから。

実際、12月に見たことがあります

管理人は臆病者なので一度でも見てしまうと、ツル、ホース、チューブ、棒きれ、なんでも蛇に見えてしまいます。

釣りに行く途中で見てしまったら、釣らずして帰るかもしれません

マムシの方も危険を感じているのでしょうが。

気にならないというかたは、実は気がつかなかっただけで、既に出くわしているのかもしれません。

用心に越したことはありません。

噛まれでもしたら、釣りどころではありませんから。

2008年08月27日

秋の気配

非常に暑かった2008年8月ですが、ここ数日で、ぐぐっと気温が下がってまいりました

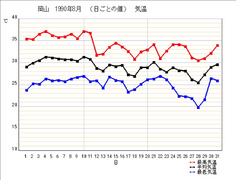

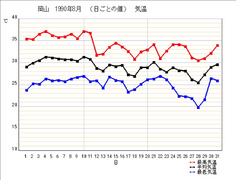

私が、この地にやってきた1990年・・・同じ8月の気温はというと、

同じように暑かったみたいですね(気〇庁データより引用)。

最近になって、ようやく具体化されてきた感のある温暖化対策ですが、

このときすでに、温暖化の足音が聞こえていたようです

このときすでに、温暖化の足音が聞こえていたようです

(それにしても、縦軸くらい数値を合わせて欲しいなぁ)

さて、野外では久しぶりに、この昆虫をみかけました。

甲虫目タマムシ科・・・ヤマトタマムシです。

レインボーメタリックに輝く鮮やかな色調ですが、その名のとおり外来種ではありません。

個人的には、どちらかというと地味なウバタマムシの方が好きですが、あまり見かけません。

しばし、観察の後・・・どこかへ飛んでいってしまいました。

よく見ると、こんなのや・・・(ショウリョウバッタ♀、立派な個体です)

こんなのも(隠れていてもバレバレです)

あたりまえですが・・・ゴキブリではありません(閻魔様でもご存知かと)

あなたは、秋に備えて腹ごしらえですか、お嬢さん?

・・・こんなのばかり撮っていないで、魚獲らないと・・・。

元気出していきましょう!!

ところで、週末は釣りに行きますか?

「オフコース!」 ・・・寒っ

P.S.あまり気が進みませんが・・・

(リクエストにお応えして)

私が、この地にやってきた1990年・・・同じ8月の気温はというと、

同じように暑かったみたいですね(気〇庁データより引用)。

最近になって、ようやく具体化されてきた感のある温暖化対策ですが、

このときすでに、温暖化の足音が聞こえていたようです

このときすでに、温暖化の足音が聞こえていたようです

(それにしても、縦軸くらい数値を合わせて欲しいなぁ)

さて、野外では久しぶりに、この昆虫をみかけました。

甲虫目タマムシ科・・・ヤマトタマムシです。

レインボーメタリックに輝く鮮やかな色調ですが、その名のとおり外来種ではありません。

個人的には、どちらかというと地味なウバタマムシの方が好きですが、あまり見かけません。

しばし、観察の後・・・どこかへ飛んでいってしまいました。

よく見ると、こんなのや・・・(ショウリョウバッタ♀、立派な個体です)

こんなのも(隠れていてもバレバレです)

あたりまえですが・・・ゴキブリではありません(閻魔様でもご存知かと)

あなたは、秋に備えて腹ごしらえですか、お嬢さん?

・・・こんなのばかり撮っていないで、魚獲らないと・・・。

元気出していきましょう!!

ところで、週末は釣りに行きますか?

「オフコース!」 ・・・寒っ

P.S.あまり気が進みませんが・・・

(リクエストにお応えして)

2008年07月12日

エイの後チヌ

某誌のテキーラ特集に・・・

「エイがいればクロダイもいる(以上、原文どおり)」という一文がありました。

実際のところ、どうなのでしょうか?

岡山県東部にある、何の変哲もない港・・・捨石、常夜灯、藻場。

メバルが居そうな条件が揃っていますが、2回ほど釣行に来ましたが、見事にズーボー。

良さげな雰囲気はありましたが、あまり相性が良くありません。

水質はシルティーかと思いきや、昼間見てみると意外に澄んでいますね。

・・・と、そこへトビエイではありませんか(少し反射して見えづらいです)。

最近では、あまり珍しくもありませんが。

こどもに見せてあげようと思い撮影です。

漁業、釣りにおいても、あまり良いイメージはありませんね。

どうやらカキを食しているようです。

イワガキでもないかぎり、Rのつく月以外は食べてはいけないと言われました。

(個人的には食べたことはあります)

口をフゴフゴと動かしながら・・・凄い顎の力です。

水中からバリバリと音が聞こえてきそうです。

食べ飽きたのか、身を翻してどこかへ行こうとしています・・・

食べ飽きたのか、身を翻してどこかへ行こうとしています・・・

(それともカキ殻でも刺さったのかもね)

・・・と、その後すぐ・・・!?

な、なんということでしょうか !!

!!

食べ残しを小魚があやかりに着たではないですか。

(メバルとギンポのように見えましたが)

おや、その中には・・・

コッパなチヌも混ざっているようです。

コッパなチヌも混ざっているようです。

(写真一番下の魚)

おおっ!やはり、記事は本当だったのですね。

だからと言って、あまり参考になる出来事ではありませんね。

トビエイがかかりでもしたら、大変なことになりますから・・・

「エイがいればクロダイもいる(以上、原文どおり)」という一文がありました。

実際のところ、どうなのでしょうか?

岡山県東部にある、何の変哲もない港・・・捨石、常夜灯、藻場。

メバルが居そうな条件が揃っていますが、2回ほど釣行に来ましたが、見事にズーボー。

良さげな雰囲気はありましたが、あまり相性が良くありません。

水質はシルティーかと思いきや、昼間見てみると意外に澄んでいますね。

・・・と、そこへトビエイではありませんか(少し反射して見えづらいです)。

最近では、あまり珍しくもありませんが。

こどもに見せてあげようと思い撮影です。

漁業、釣りにおいても、あまり良いイメージはありませんね。

どうやらカキを食しているようです。

イワガキでもないかぎり、Rのつく月以外は食べてはいけないと言われました。

(個人的には食べたことはあります)

口をフゴフゴと動かしながら・・・凄い顎の力です。

水中からバリバリと音が聞こえてきそうです。

(それともカキ殻でも刺さったのかもね)

・・・と、その後すぐ・・・!?

な、なんということでしょうか

!!

!!食べ残しを小魚があやかりに着たではないですか。

(メバルとギンポのように見えましたが)

おや、その中には・・・

コッパなチヌも混ざっているようです。

コッパなチヌも混ざっているようです。(写真一番下の魚)

おおっ!やはり、記事は本当だったのですね。

だからと言って、あまり参考になる出来事ではありませんね。

トビエイがかかりでもしたら、大変なことになりますから・・・