2018年07月09日

身近な防災について考える【復帰のための備忘録7月編】

【7月5日 管理人日誌より】

雨が降り続いていました。

2018年の総括を考えるにあたり、避けて通ることのできない日になってしまいしまた。

晴れの国といわれる岡山も例外ではありませんでした。

「記録的な豪雨になる」と1週間前からそのような報道がなそれていたのに、

具体的な対策がとられなかったのは非常に残念です。

管理人の住む地域を流れる一級河川・旭川・・・

雨か本格化した7月上旬・・・少し上流側の地域では、はん濫危険水位を越え、

22時30分に避難勧告が出されました。(((゚Д゚)))

水害の度に、川の様子を見に行って流される人が後をたちません。

お住まいの地域の近傍の河川水位が、どのような状況にあるか以下で確認できます。

安全な場所で情報を収集すべきかと思います。

「川の防災情報‐テレメータ水位」

https://www.river.go.jp/kawabou/ipAreaJump.do?gamenId=01-0201&refineType=1&fldCtlParty=no

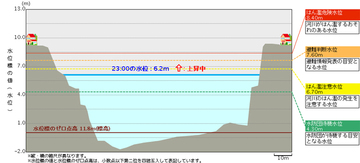

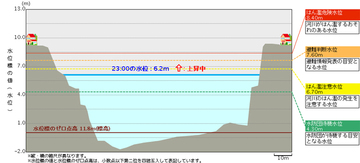

河川水位の危険度合は、以下の段階に分けられています。

低い方から順に・・・

・水防団待機水位(水防団、つまり災害対応にあたる人たちが待機する目安です)

・はん濫注意水位(河川のはん濫の発生の注意を促す水位です)

・避難判断水位(避難情報の発表の目安となる水位です)

・はん濫注意水位(河川のはん濫の危険性が増した状態にあります)

岡山市内でも(一部を除く)市内全域に避難指示が発令されました。( ̄п ̄|||)

ニュースでは、はん濫と一言で伝えられていますが、満水にならなくても・・・

高い水位が長時間続くことで、土でできた河川堤防は、水の浸透破壊やすべり破壊によって

破堤(はてい)が生じます。

テレメータ水位によると、日本三大庭園の1つ?後楽園付近において、旭川の水位は、

はん濫危険水位まで迫り、その危険性が高かかったことが分かります。

このとき、避難指示のアラートが普通に流れていました。

災害に慣れていないといわれるこの地域りことが心配で、眠れぬ夜を明かすことになりそうです。

とはいえ、この時間に屋外へ出ることは非常に危険です。

気になろうとも、絶対に河川や水路を水路を見に行ってはいけません。

単調な濁流を眺め続けているだけで、平行感覚を崩すからです。

管理人は、とりあえずは普段通り二階の寝室にて朝を待ちました。

岡山平野では、旭川のほかに吉井川・高梁川を合わせて岡山三川(さんせん)と称されます。

瀬戸内式気候という温暖少雨の気候地域にありながら、中国山地から沢山の水をひいてくれるお陰で、

干天が続いても水不足になることは少ないという利点があります。

その一方で、どんな部分にも光と影の関係はあるもので、

今回の豪雨であちこちに被害が出ているわけです。( ̄□ ̄;)

もう1つ、防災上重要なことは、自分たちの住む土地の地盤高を知る・・・

ということです。

東京湾平均海水面(T.P.)で表される全国統一の高さ標記です。

管理人の娘2号が小学生のとき・・・

夏休みの研究課題で一緒に写真を撮りながら町内の地図を作成しました。

本人はそのとき気付いたかどうか、同じような岡山平野の中でも高低差が3mほどあって、

余程のことがあっても我が家は浸からないし、もしもの時はどの辺りの土地はもっと高いとか、

感覚的に防災の確認できたと思います。

(水に浸かる土地と浸からない土地の標高の違いがお分かりいただけるでしょうか?)

管理人の職場にいる技術職でない人に、土地の高さの違いを訪ねてみると、

実際の比高差より小さい数字をいう傾向にあります。

感覚的には50cmほどの違いに感じても、実際の土地は起伏が大きくて、

数mも違っていたというケースさえあります。

朝、仕事へ行く途中、実は浸水被害が家の周囲で発生していました。

名勝・後楽園の周辺も待ったなしの状況だったようです。

(堤防が浸食された状況があちこちで確認されました)

管理人の町内会では、年に2回ほど定例の清掃活動がありました。

若い頃、この団地に来たばかりの管理人はこれに参加することが正直嫌でした(汗)

町内会(もしくは班)単位で溝掃除をやる理由大きく三つあると考えています。

多くのかたは、環境美化を主目的に掃除されているかと思います。

それはそれで大事なことだと思います。

これ以外、道路脇の側溝を正常に保つことが挙げられます。

つまり、雨が降った際に地表を流れる水を速やかに排除する防災上の役割を担っています。

道路に溝が無かったらどうなるでしょうか?

岡山市街地など、地形勾配がきわめて緩やかな土地はたちまた水が溢れ、

巨大な水溜りができてしまいます。

(これを内水被害といいます)

そうならないように溝が適正な寸法と勾配をもって敷設されているのです。

側溝は一年も放っておくと砂が溜まってしまいますので、溝本来の機能を果たせませんね?

管理人も我が町内会では若手で通っています。

例えばコンクリート製の溝蓋等・・・これが意外と重たいですし、

縁に土が詰まったりするとおこし辛いものです。

このとき、管理人の進言で町内会の備品としてバールを買ってもらいました。

「●●さんちの旦那さん、力があって助かるわ~」などと会話しているうちに、

コミュニケーションも確保できて一挙両得ですね。

今回の西日本豪雨災害では、岡山三川のうち、高梁川下流域とその支川地域で

大規模な内水被害をだしてしまいました。

亡くなったかたのご冥福と、被災されたかたの一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。

こういった災害の教訓は後世に残していかなくてはいけません。

そうでなくては、犠牲になったかも浮かばれません。

どうか・・・

(文責・・・技術士:建設部門)

雨が降り続いていました。

2018年の総括を考えるにあたり、避けて通ることのできない日になってしまいしまた。

晴れの国といわれる岡山も例外ではありませんでした。

「記録的な豪雨になる」と1週間前からそのような報道がなそれていたのに、

具体的な対策がとられなかったのは非常に残念です。

管理人の住む地域を流れる一級河川・旭川・・・

雨か本格化した7月上旬・・・少し上流側の地域では、はん濫危険水位を越え、

22時30分に避難勧告が出されました。(((゚Д゚)))

水害の度に、川の様子を見に行って流される人が後をたちません。

お住まいの地域の近傍の河川水位が、どのような状況にあるか以下で確認できます。

安全な場所で情報を収集すべきかと思います。

「川の防災情報‐テレメータ水位」

https://www.river.go.jp/kawabou/ipAreaJump.do?gamenId=01-0201&refineType=1&fldCtlParty=no

河川水位の危険度合は、以下の段階に分けられています。

低い方から順に・・・

・水防団待機水位(水防団、つまり災害対応にあたる人たちが待機する目安です)

・はん濫注意水位(河川のはん濫の発生の注意を促す水位です)

・避難判断水位(避難情報の発表の目安となる水位です)

・はん濫注意水位(河川のはん濫の危険性が増した状態にあります)

岡山市内でも(一部を除く)市内全域に避難指示が発令されました。( ̄п ̄|||)

ニュースでは、はん濫と一言で伝えられていますが、満水にならなくても・・・

高い水位が長時間続くことで、土でできた河川堤防は、水の浸透破壊やすべり破壊によって

破堤(はてい)が生じます。

テレメータ水位によると、日本三大庭園の1つ?後楽園付近において、旭川の水位は、

はん濫危険水位まで迫り、その危険性が高かかったことが分かります。

このとき、避難指示のアラートが普通に流れていました。

災害に慣れていないといわれるこの地域りことが心配で、眠れぬ夜を明かすことになりそうです。

とはいえ、この時間に屋外へ出ることは非常に危険です。

気になろうとも、絶対に河川や水路を水路を見に行ってはいけません。

単調な濁流を眺め続けているだけで、平行感覚を崩すからです。

管理人は、とりあえずは普段通り二階の寝室にて朝を待ちました。

岡山平野では、旭川のほかに吉井川・高梁川を合わせて岡山三川(さんせん)と称されます。

瀬戸内式気候という温暖少雨の気候地域にありながら、中国山地から沢山の水をひいてくれるお陰で、

干天が続いても水不足になることは少ないという利点があります。

その一方で、どんな部分にも光と影の関係はあるもので、

今回の豪雨であちこちに被害が出ているわけです。( ̄□ ̄;)

もう1つ、防災上重要なことは、自分たちの住む土地の地盤高を知る・・・

ということです。

東京湾平均海水面(T.P.)で表される全国統一の高さ標記です。

管理人の娘2号が小学生のとき・・・

夏休みの研究課題で一緒に写真を撮りながら町内の地図を作成しました。

本人はそのとき気付いたかどうか、同じような岡山平野の中でも高低差が3mほどあって、

余程のことがあっても我が家は浸からないし、もしもの時はどの辺りの土地はもっと高いとか、

感覚的に防災の確認できたと思います。

(水に浸かる土地と浸からない土地の標高の違いがお分かりいただけるでしょうか?)

管理人の職場にいる技術職でない人に、土地の高さの違いを訪ねてみると、

実際の比高差より小さい数字をいう傾向にあります。

感覚的には50cmほどの違いに感じても、実際の土地は起伏が大きくて、

数mも違っていたというケースさえあります。

朝、仕事へ行く途中、実は浸水被害が家の周囲で発生していました。

名勝・後楽園の周辺も待ったなしの状況だったようです。

(堤防が浸食された状況があちこちで確認されました)

管理人の町内会では、年に2回ほど定例の清掃活動がありました。

若い頃、この団地に来たばかりの管理人はこれに参加することが正直嫌でした(汗)

町内会(もしくは班)単位で溝掃除をやる理由大きく三つあると考えています。

多くのかたは、環境美化を主目的に掃除されているかと思います。

それはそれで大事なことだと思います。

これ以外、道路脇の側溝を正常に保つことが挙げられます。

つまり、雨が降った際に地表を流れる水を速やかに排除する防災上の役割を担っています。

道路に溝が無かったらどうなるでしょうか?

岡山市街地など、地形勾配がきわめて緩やかな土地はたちまた水が溢れ、

巨大な水溜りができてしまいます。

(これを内水被害といいます)

そうならないように溝が適正な寸法と勾配をもって敷設されているのです。

側溝は一年も放っておくと砂が溜まってしまいますので、溝本来の機能を果たせませんね?

管理人も我が町内会では若手で通っています。

例えばコンクリート製の溝蓋等・・・これが意外と重たいですし、

縁に土が詰まったりするとおこし辛いものです。

このとき、管理人の進言で町内会の備品としてバールを買ってもらいました。

「●●さんちの旦那さん、力があって助かるわ~」などと会話しているうちに、

コミュニケーションも確保できて一挙両得ですね。

今回の西日本豪雨災害では、岡山三川のうち、高梁川下流域とその支川地域で

大規模な内水被害をだしてしまいました。

亡くなったかたのご冥福と、被災されたかたの一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。

こういった災害の教訓は後世に残していかなくてはいけません。

そうでなくては、犠牲になったかも浮かばれません。

どうか・・・

(文責・・・技術士:建設部門)

Posted by リーダー at 02:05│Comments(0)

│社会/防災